この記事には説明の正確性を重視してモザイク加工なしの猫トイレ画像が含まれますのでご注意ください。

はじめに

前回、「デオトイレ脱臭ファン+」の記事を書きました。

結論から言うと、「デオトイレ脱臭ファン+」はとても良い製品だったのですが、我が家の猫トイレとしては、残念ながら完璧なソリューションとはなりませんでした。 今回はさらに自動猫トイレ PetSnowy という商品も追加で導入し、ようやく安心して暮らせるトイレ環境が完成した、その顛末となります。

※この記事にはAmazonアフィリエイトのリンクが含まれていますが、製品本体は完全に自費で購入しており、PR記事ではありません。本記事は、そもそも猫トイレについて検索しても案件PRの動画やブログばかり出てくるため、実際にしばらく使ってみてのレビューが非常に少ないことが気になってまとめた記事になります。商品をリンクから買うかどうかは私にとってさほど重要ではなく、基本的には、自分と似た課題に直面している方への参考になればと思って記事を書いています。

我が家の課題

我が家には猫A(16歳,オス,5kg)と猫B(6歳,オス,5.5kg)の2匹の猫がいるのですが、猫Aがとっても神経質です。 ちょっとでもトイレの臭いが気になると、すぐにトイレ外で脱糞してしまうのです (不思議なことに、オシッコの方は特に粗相しません)。

よく観察してみたところ、猫Aは次のような行動を取るようでした。

- トイレから猫Bのオシッコのニオイがした場合、トイレ外で脱糞する。

- トイレからウンチ(猫A,Bを問わない)のニオイがした場合、トイレ外で脱糞する。

トイレは複数台設置していましたが、猫Aにとっては、隣接しているトイレのニオイでもアウトなようで、 複数台あってもほとんど効果がありませんでした。

前回の記事で設置した「デオトイレ脱臭ファン+」は、人間からすると臭い除去はかなりのものだったのですが、猫Aにとってはまだ気になるようで、一度でも猫Bがオシッコをしたトイレでは頑なにウンチをしない(オシッコはするのに...)という強固な態度を見せました。

トイレを頻繁に掃除すればいいんじゃないか?といわれると、そのとおりかもしれませんが、我が家の猫はどちらも24時間で2〜4回ほどオシッコ、1〜2回ほどウンチをします。猫は2匹いますから、この頻度だと、排便後に即座に掃除を行うのは困難です。

それでもここ2年ほどはかなりがんばって、猫のトイレを私の仕事場の近くに置き、ちょっとでもニオったらすぐに拾いに駆けつける、という身を挺した対策を取っていました。ですが、これはなかなかのハードワークであり、そのストレスは計り知れないものがありました。

また、掃除したとしても、見落とした糞尿がトイレにちょっと残っていたとか、掃除しても猫砂からニオイが取れるまでに1時間ほど掛かります。その間に猫Aがトイレに来てしまうとアウトです。労力の割には、あまり効果が得られていませんでした。

結局、深夜私が寝ている時間帯に、猫Aにトイレ外で脱糞され、刺激的なウンチ臭で目が覚める...という最悪の結果が、ほぼ隔日で繰り返されておりました。トイレ外で脱糞されると清掃に精神を削られるので、個人的には、もう軽い介護疲れのような状態となっておりました。

猫Bの方は、何も気にすることなくスマートにトイレでウンチもオシッコもできているので、正直まったく手がかかりません。猫の気質でだいぶ違うものです。もし我が家の猫が猫Bだけであれば、おそらくデオトイレ 脱臭ファン+だけで問題なかったことでしょう。

自動猫トイレの検討

しかし、まだ希望はあります。トイレが綺麗でありさえすれば、猫Aはそこでトイレをしてくれます。 したがって、「24時間対応で、猫が排便したらオシッコでもウンチでも即掃除する、しかも臭いが残らないように」が実現できれば、解決するはずです。

人力でこれを実現するのは不可能ですが、技術の進歩によって、数年前から「自動猫トイレ」製品が次々と発売されています。ぜひともこの技術を活用したいところです。

「自動猫トイレ」は、私の記憶だと、4年前ほど前までは Litter Robot という製品ぐらいしかなかったと思います。

実は猫と暮らし始めてから数ヶ月で、この製品を導入しようか?とかなり検討しました。ただ、当時は確か15万円ぐらいと高価で、さらに海外仕様で巨大だなと感じたため、その際は購入を見送りました。

その後、2年ほど前からベンチャーによる製品がポツポツと出始めて、今では Amazon を「自動猫トイレ」で検索すると、3〜8万円ぐらいの自動猫トイレ製品が大量に出てくるようになりました。

今回は、購入の候補として、2024年5月ごろ、WEB検索で見つかった自動猫トイレのほぼすべてを確認しました。 その中で私が特に注目したのは PAWBBY, Neakasa M1, PetSnowy です。

いずれも、自動猫トイレの中では低価格な方ではありませんが、上記の3製品は、WEBサイトがしっかり作られていて、仕様等がかなり分かりやすくて安心できたのが注目の理由です。また、どう考えてもそんなに安く作れる製品ではないと感じたので、極端に安すぎる製品は検討から除外しました。

PetSnowyとNeakasaはクラウドファンディングでも販売しており、人によっては怪しいと感じるかもしれませんが、私はベンチャーが頑張ってるのだろうな、と逆に好印象で捉えました。

最終的には、サイズが巨大な点が気になりましたが、PetSnowy (光触媒脱臭内蔵型)を選択しました。 理由は以下のとおりで、筐体が「でかい」以外の弱点が少なそうだったからです。

- 猫トイレ全体が完全にカバーされており、脱臭装置内蔵で、臭い漏れがが少なそう

- 猫トイレの入口に砂落としゾーンがあるため、猫砂の飛び散りが少ない

- 砂落としゾーンのおかげで、万一猫がトイレの外に尻を向けて排便した場合でも、はみ出しの被害が筐体内に収まる

不安点としては、筐体全体がカバーされているので我が家の猫が怖がって入らないのでは?という点です。 これは、実際に買ってみないと分かりません。

あと、もう一つの大きな不安点は猫のお腹が緩かったらどうなるのか。 これはPR記事が触れないことなので、これも実際に買ってみないと分かりません。

ということで、早速 Amazon で PetSnowy(光触媒脱臭内蔵型) をポチりました。 2024年5月中旬に購入し、セール中だったので税込み 61,350 円でした。

PetSnowy 到着

Amazon から到着した箱がこちらになります。

自分が人生で購入したガジェット?としてはおそらく最大級のサイズになるかと思います。 予想はしていましたが実際に届くと迫力があります。しかし、家具と考えるとまったく普通のサイズではあります。

この箱の中に確か本来の化粧箱が入っていたと思うのですが、すみません、撮影を忘れました。

開梱すると、クイックスタートガイドがお出迎え。 78cm✕54cmのクイックスタートガイドって、人生でまず見ることがないと思います。私は爆笑しました。

専用のゴミ袋10枚パックが3パックついてます。これは嬉しい。

筐体類はかなり厚みのある発泡スチロールでしっかり梱包されています。 なんというか、この時点で結構これを作った人の本気度を感じてます。

取り出してみたところ。かなり頑丈。 大きいですが、フタは思っていたより軽くて取り外しは簡単です。

本体の設置

パーツが少ないので、スタートガイド通りに特に悩むことなく組み上げるだけで設置できます。 本体下部だけ重いですが、あとのパーツは軽いので、簡単です。

以下は、配置中にデオトイレ脱臭ファン+と並べたところ。 サイズ感がよく分かると思います。

猫砂を入れる部分は意外かもしれませんが、柔らかいゴム製クッションです。 本体を購入すると最初から装着されていますが、簡単に取り外せます。 別売で追加購入できます。

砂落としのパッドもゴム製です。こちらも本体に1枚同梱されていますが、追加でも購入できます。

水で丸洗いした後の乾燥時間も考えて、私はクッションもパッドもどちらも一枚づつ追加購入しました。

猫砂は、従来から使っていたライオンの「猫砂ニオイを取る砂」を入れました。

猫砂を入れたところです。

トイレのゴミ袋部分は本体下部のトレイに取り付けます。

トレイを閉めると中で袋が自動的に開くようになっています。 本体内の回転体部分を少し外してから見るとこんな感じ。

本体側にある茶色いフェルト状のブラシは、猫砂のゴミ袋外への散らばりとニオイの拡散を減らすものです。 本体到着時点で最初から(たぶん両面テープで)装着された状態です。

このブラシが汚れたらどうするのか?というのが疑問だと思いますが、やはり消耗品扱いのようで、 PetSnowyのサイトで「SNOW+ シールストリップ」という商品名で2,000円で販売されていました。このサイトから日本への発送ができるかどうかは不明です。現時点(2024年6月)で確認したところAmazonや日本のサイト(https://www.petsnowy.jp)では取り扱いがなさそうでした。

なお、1ヶ月ほど稼働させてみた感じでは、このブラシはそこまで汚れる感じではなく、サッと拭くぐらいで問題なく使えております。

さて、トレイを開けると、また袋は自動で締まって出てきます。 したがって、ニオイ漏れは少ないです。 ただ、完全に密閉される訳ではないので、無臭ではありません。 逆にいうと密閉されないので、自分で袋を開いて中を確認することができます。 私は自由度が高くて、これはメリットと感じました。

次の写真は筐体の上部カバーを取り付け、付属の「のれん」も付けてみたところ。けっこう可愛いですね。

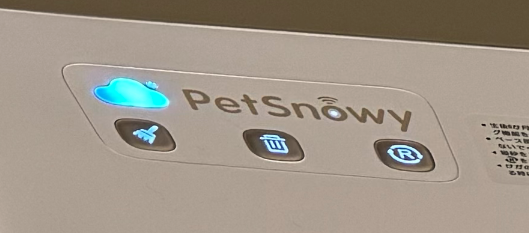

本体の操作ボタンは3つのみです。

左側のホウキのマークのボタンが「固まった猫砂やウンチをゴミ箱に捨てる」清掃ボタンです。 真ん中のゴミ箱ボタンは「すべての猫砂をゴミ袋に捨てる」ボタンです。 右側のボタンはリセットボタンで、猫砂を入れた後などに、本体の重量計をリセットするために使います。

消臭機能を手動で起動するボタンはありません。清掃ボタンを押すと消臭も一緒に実行されます。 清掃と無関係に、任意のタイミングで手動で消臭実行する場合はアプリからのみ操作できます。

ところで、真ん中のゴミ箱ボタンは正直、破壊的操作のボタンなので、こんなに押しやすい位置にない方がいいと思うのは私だけでしょうか...。 慣れないうちは清掃ボタンと混乱して押してしまうので、注意が必要と思います。私は設置直後に2回、誤ってすべての猫砂をゴミ袋に捨てました。

なお、猫が誤って触らないようにすべてのボタンを一括でロックする機能は存在しています。アプリから設定できます。

アプリのセットアップ

セットアップはスマホでPetSnowyアプリをダウンロードして、PetSnowy本体と接続するだけです。

私はiPhone版を使用しました。セットアップの途中でアプリが位置情報を求めてくるのがちょっと不安になりますが、これ実はアプリではなくスマホ側の制限で「Wi-FiのSSIDを自動取得するためには位置情報を取得する権限が必要」なので、仕方ないんですよね...。気になる場合は位置情報の取得を拒否してSSIDを自分で入力すれば先にすすめることができます。

実は私は先行して、PetSnowyの給水器と給餌器も所有していたので、アプリはインストール済みで、PetSnowy本体への接続は特に問題なく完了しました。

ただ、アプリとPetSnowy本体を接続した後、セットアップガイドでは「リセットボタンを押すと2分間のセルフテストが走る」とあるのですが、これがどうしても動きませんでした。 リセットボタンを押しても何も反応しません。一度 PetSnowy 本体の電源を抜いて、もう一度電源を差し直し、しばらく待ってからリセットボタンを押したところ、セルフテストが掛かりました。 なんとなく不安ですが、その後はちゃんと動いているので、良しとしましょう。 もしかすると上部カバーをちゃんと取り付けないと動かないので、カバーの位置が少しズレていたのかもしれません。

なお、これはいろんなレビューで言われていますが、アプリの翻訳はけっこう変です。 また、1回しか押せないボタンを2回連打すると、2重に画面が開くなどの不安な挙動も見られます。 猫トイレのログ機能が付いていますが、間違った内容が記録された場合の修正が全くできないという、機能不足もあります。

実用上、そんなに問題はないですが、本体側の丁寧な作り込みと比べると、アプリの完成度にはギャップが感じられました。 アプリ側はまだこれから改善される段階であると期待しましょう。

ところで、アプリには、猫がトイレに入ったことを記録し、トイレから出ると通知してくれる仕組みがあります。 多頭飼いの場合、猫の識別は猫の体重のみで行われるようですが、我が家の猫2匹は約500gほどの体重差があるため、わりとうまく識別ができていると思います。

ただ、PetSnowry本体側の体重計の精度はさほど良くないようで、たまに計測値がブレて、どっちの猫か分からなくなることがあります。 猫が入ったこと自体の検出に失敗するようなことはないので、我が家では、トイレ前にネットワークカメラのTapoを設置して録画し、 後から目視でどっちの猫が入ったか確認できるようにしてしまいました。

実戦投入!

さて、設置はすみましたので、さっそく猫が入るかどうかを確認していきます。 最初は上部のカバーを外さないと入ってくれない、というレビューもみかけたのですが、大丈夫なような気がして、とりあえず「のれん」だけ外してカバーは付けた状態で様子をみることにしました。一度だけ、砂落としの部分に餌(カニカマ)を置いて食べさせ、怖くない場所だよ、という印象を付けました。

すると、なんと設置後半日もしないうちに、猫A, 猫B共にトイレを使ってくれるようになりました。最初の関門はあっけなくクリアーです。

しかし「ちゃんと粗相なく使ってくれる」までにはここから、いろいろな対策が必要でした。

猫砂がゴミ袋に落ちない

まず、これはなんと初回のオシッコでいきなり問題発生したのですが、猫砂のクッションゴムに、オシッコで固まった猫砂がガッチリ貼りついてしまいました。 結果として、猫砂がゴミ袋に落ちないままクッションゴム側に残ってしまったのです。何度手動で猫トイレ側を回転させてみても、落ちません。 設計上、ゴムに猫砂が貼り付くことは想定されているとは思われ、このようになった場合、さらに何度か猫がトイレを使って猫砂が追加で固まって重くなれば、最終的には落ちるのだと思います。

しかし、我が家の場合は困ります。固まった猫砂がクッションゴムに貼り付いた状態だと、猫Aが嫌がってそこでトイレをしなくなってしまう可能性が高いのです。

猫砂を変えてみる

ということで、猫砂を変えると改善するのかな?と思って、猫砂を公式に推奨されていた新東北科学工業の猫砂に変更してみました。

しかし、これはダメでした。クッションゴムへの貼り付きが改善しないどころか、猫砂が細かすぎて、部屋にとにかく散らばる、散らばる! ウチの猫の爪にはよく引っかかるらしく、猫トイレの入口が猫砂だらけとなってしまいました。

ということで、猫砂は早々にライオンのニオイを取る砂に戻しました。

フードシリコンスプレーを塗布

クッションゴムの表面を指で触ってみると、とてもしっとりとしていて、貼り付くのはやむなしという感じがします。 このような面に対する貼り付き防止といえばシリコンスプレーかなと思い、自己責任で塗布してみました。

とはいっても通常のシリコンスプレーだと健康に影響があるかもしれません。 配慮して、フードシリコンスプレーという、食品機器に使っても大丈夫なものにしました。

効果はてきめんで、シリコンスプレーの塗布後は、ほとんど貼り付きがなくなりました。

参考までシリコンスプレー塗布前に、1週間ほど使用した後の貼り付きがこんな感じです。 写真にはありませんが、毎回5〜10cm台の砂塊がガッチリと付き、それは毎回手作業で落としていました。 これは巨大な砂塊は取り除いた後での、水洗いする前の写真です。

シリコンスプレー塗布後、1週間ほど使用した後の貼り付きがこんな感じです。 大きな砂塊が付くことはなく、特に手で砂を落とさなくても、この状態です。

ただ、シリコンスプレーはこのように絶大な効果があるものの、非常によく滑るので、万一猫が肉球や身体に付けて廊下などを歩き回ると、滑って(人間側の)事故につながる可能性は否定できません。 私は極めて薄く(一度塗布した後に紙でサッと拭き取る感じ)、さらに猫が接触するような箇所には付着しないよう慎重に範囲を絞って塗布しました。今のところ問題は起きていませんが、あくまで自己責任で行う方法かなと思います。

(追記) ネットでいただいた情報だとスプレーなどを掛けなくても「しばらく使っているうちにこなれて猫砂は貼り付きにくくなる」そうです。使い始めのしばらくは、貼り付いていたら手で剥がしてもいいのかもしれません。

ちなみに今、この記事を書きながらググって気がついたのですが、公式Xで重曹を使う方法が紹介されていました。 公式には、こちらの方法が推奨になるのかなと思います。

˗ˏˋPetSnowyユーザー様のお悩み相談室ˎˊ˗

— 【PetSnowy】全自動猫トイレ☁ (@PetsnowyJapan) 2023年12月14日

Q:「猫砂が中で”固まって張り付く”ので😢」

A:【重曹】を試してみてくださいね🌟

01:底に重曹を引く

02:猫砂と重曹を混ぜる

砂の種類にもよりますが、通常より張り付かなくなります!… pic.twitter.com/LFqIRZoQU9

ハミ出し粗相に対策する

PetSnowyの稼働直後は、猫A,B共に不慣れなせいかハミ出し粗相がありました。 猫Bの方はすぐ慣れてきたのですが、猫Aはけっこう盛大にはみ出してしまいます。

2匹とも「猫砂」が入った部分だけでなく、「砂落とし」の部分もトイレの一部のような感じがするのか、 猫砂の部分に顔を突っ込んだ状態で、砂落とし側に向けて排便してしまうようなのです。

砂落とし側に向けて排便してしまうと結構大変で、砂落とし部分の清掃ぐらいならまぁ良いのですが、 排泄物が猫トイレの回転体と猫トイレ本体の間に挟まった状態で自動清掃を開始してしまうと、一大事です。

そこで、2つ対策をしてみました。 結論から言うと、2つの対策のどちらに効果があったのかは分かりませんが、 砂落とし側への粗相は、非常に少なくなりました。

対策A: 砂落とし側に明かりをつける

これは海外のYouTuberさんがやっていたのを見掛けて、参考にした方法なのですが、砂落し側の天井部分に、USBの人感センサーライトを設置しました。

猫はわずかでも光があれば目が見える生物なので、このライトは明るさの確保が目的ではありません。砂落とし側が明るいことで、砂落とし側を「トイレの外だ」としっかり認識してもらおうという考えです。

また、人間側も、トイレのカバーを付けた状態だと中が暗すぎて、粗相しているのかどうかイマイチわかりにくいという問題がありました。このライトをつけることで中が見やすくなり、チェックがとても簡単になります。

このライトは、背面に磁石が付いていて、金属板が付属しています。 金属板をまず両面テープで設置場所に取り付けて、ライト本体は磁石で金属板に取り付けるので、自由に着脱ができます。

こんな感じで本体カバーの天井裏側に設置しています(隣に映っている緑の物体は、後述する追加の対策で私が付けた脱臭剤です)。

本体カバーの壁側に付けると、猫がトイレ中に眩しくて気になるかなと思って、天井側に付けました。 この位置に設置すると、猫がトイレの入口付近を覗き始めたタイミングでライトがうまく点灯してくれました。

対策B: 砂落としの上にマットを敷く

砂落としは砂を引っ掛けるという意味では大変すぐれているのですが、砂落とし側に粗相されると、その後の洗浄が大変です。 というのも、

- 凹凸が多いので粗相したウンチが引っかかって拭き取れない

- 表面のゴム素材にウンチがけっこうくっつく

という感じです。もちろん水で丸洗いできるのですが、ちょっとでも粗相されると、 丸洗いが必須となるので、粗相が多いとちょっと面倒です。

ということで、砂落とし側にマットを自作して敷いてみました。

この自作のマットは、猫トイレを設置した部屋に敷いてあるAmazonのペット用タイルマットを 加工したものです。

作成は、元々の砂落とし側の形状をトレスした型紙を作って、マットに乗せてカッターとハサミで切りました。 型紙さえ作ってしまえば、1枚あたり数分で作れると思います。

このマットを置いた狙いは以下のとおりです。

- 部屋のマットと同じ素材なので、猫が「マット側はトイレではない」と認識してくれると期待

- 万一粗相されても、マットを洗うのは簡単。最悪、捨てれば良い(1枚あたり215円)

実際に敷いてみたマットが以下の写真です。

結果として、狙いどおり、粗相はほとんどなくなりました。 稀に発射位置をミスったウンチがコロコロっと転がってマット側に行くことがありますが、 軟便でなければサッと取り除いて拭き取る程度で済みます。

弱点は、猫砂のトラップ力が若干落ちるため、自動猫トイレの入口あたりに少々猫砂が散らばる頻度が増えることです。 しかし、粗相されることと比べれば、まったく問題ない弱点と思います。

ちなみに失敗談として、このマットを置く前に一度、猫用のペットシーツを敷いて試してみました。これはまったくダメで、猫Aからペットシーツ上に盛大に脱糞されてしまいました。

「のれん」は外しっぱなしで

PetSnowyはトイレの入口に「のれん」を付けられるようになっています。 この「のれん」は臭いがトイレ外に出るのを抑えるという意味では良いのですが、トイレ内に臭いを貯めてしまうということでもあります。 私の実感としては、本体の光触媒消臭システムが作動しても、ゴミ袋側から来る臭いがなかなか取り切れず、のれんの内側でずっと臭いがこもりっぱなしになるような印象がありました。

また、我が家の猫たちはのれんを付けた状態だと、トイレに入る前にすごく慎重に、のれんの中を伺います。 もしかすると内部にニオイが貯まって、ちょっと入るのが嫌なのかもしれません。

そのへん実際猫がどういう気持ちなのかは分かりませんが、猫Aの様子を動画で撮影したところ、散々「のれん」の内側を気にした後で、結局、トイレに入室せずにトイレの入口手前で脱糞するという行動を繰り返していることが分かりました。

もっと猫Aが「のれん」に慣れてくると違う行動になるのかもしれませんが、ひとまず「のれん」は外したままで使うことにしました。

それでも粗相する、猫Aへの対策

ここまでの対策で、かなり粗相は減ったのですが、それでもまだ数日に一度は猫Aが粗相してしまうことがありました。 観察してみると、どうも自動清掃機能が働いてウンチがゴミ袋内に回収されても、やっぱりウンチのニオイいが嫌で、トイレを使わないようです。ウンチのニオイが嫌だと、猫Aはトイレからダッシュで駆け出してくるのです。その様子が動画に映っていました。

実は、ニオイの点は人間である私も結構気になっており、ゴミ袋側にウンチが入った状態だと、結構気が付くことが多いです。

そこで、以下の1〜4の対策をしました。

対策1: 3時間毎に定期消臭

アプリからPetSnowyの定期消臭機能を設定し、3時間毎に10分間、定期的に消臭が実行されるようにしました。

設定すればPetSnowyの光触媒消臭機能を24時間稼働させっぱなしにすることもできるようなのですが、稼働させすぎて壊れないか?というのが気になって時間を絞りました。 また、消臭機能の動作中に発生する光やオゾン臭を猫が気にするのではないかも気にして、3時間ごとの稼働としました。

対策2: 本体内に脱臭剤を貼付

PetSnowyの本体カバーの天井部分に、脱臭剤を貼り付けました。 対策1で24時間の消臭は行わないことにしたものの、できるだけ脱臭はしたいので、気休めかもしれませんが市販の消臭剤を貼りました。 うっすら効果があるような...?

対策3: ゴミ袋の交換頻度をUP!

ゴミ袋が満杯にならなくても、1〜2日で交換するようにしました。 ゴミ袋は1枚80円ぐらいなので、高いとえば高いのですが、粗相されることに比べればもう全然マシと考えました。

対策4: ウンチは手作業で除去

猫砂に小さいウンチの破片が残ることがあるので、見つけ次第、手作業で取り除くようにしました。 また、 時々、ゴミ袋のトレイを空けて、手作業で貯まったウンチを取り除くようにしました。

結局、手作業でウンチを取るなんて自動猫トイレの価値あるの...?と思われるかもしれませんが、毎回取り除く必要はありません。 気がついたら取り除く程度で良いので、今まで数時間間隔で掃除をしていた労力と比べると圧倒的な改善です。

トイレ外での粗相の清掃はキツいですが、正常にゴミ袋に収まっているウンチを拾うことは、なんと簡単なのでしょう! (猫がいなければ、そんなドMな耐性を身につけなくともよかったんでしょうけど...)

対策の結果は?

これら1〜4の対策によって、猫Aの粗相は、無事収まりました!!

よもやま

ニオイについて

ニオイについては、完全密閉ではないので、清掃が作動してゴミ袋に排泄物が処理された状態でも、やはり知覚できます。

付属のフレグランスなどもあるのですが、私が無香・無臭を志向しているため、フレグランスは使用しておりません。 フレグランスの開封すらしていないので、猫が嫌がるかどうかや、どんなニオイかなども不明です。

現状、脱臭機を併用することで、個人的にはほぼニオイが気にならないレベルまで追い込めていますが、 これについてはまた次回の記事で触れたいと思います。

軟便だったらどうなるの?

冒頭でも書きましたが、猫のお腹が緩かったどうなるのかについてです。 結論としては、猫砂にきちんと収まるように軟便が排泄されれば(軟便なのでニオイが強い以外は)問題ないです。 PetSnowyの導入直後は、猫Aが砂落とし側にしてしまった軟便を、後足に付けてトイレから出てきたことがありますが、 猫Aが慣れてきてからは、いちおう大丈夫そうです。

猫砂外に軟便をハミ出された場合でも、結局、便は清掃時にどこかしら猫砂の上に落ちるので、軟便が回転体内部のあちこちにべっとり拡散するようなことはありませんでした。 ただ、猫砂が存在しない部分に付着してしまったものについては、手作業での清掃が必要になります。

なるべくショッキングでないよう、控えめな写真を貼りますが、猫砂の端っこの方に軟便をされると、その部分に、どうしても便が残ってしまいます。

特に、クッションゴムを止めているプラスチックの出っ張り部分に軟便が入り込むと、簡単に拭き取ることが難しいです。 入り込んでしまった場合は綿棒を使って清掃するとか、ひどい場合は、クッションゴムを外して清掃する感じになるかと思います。 (あまり気にしない人なら、乾燥するまで待てばニオイは落ち着くので放置もできますが)。

また、以下の写真は、猫トイレと砂落としの境界部分にハミ出てしまったものが、運悪く猫トイレの回転体の外部に回ってしまった場合の写真です。 猫トイレが清掃のために回転したので、回転体の外部にそれが付着してしまっています。

上記の写真は猫砂が付着したケースですが、これが軟便で発生することはありえます。 ただ、ウチの猫は現在では猫トイレと砂落としへの境界部分へのハミ出しはほぼなくなったので、 上記の写真のような状態で軟便が付着するリスクはかなり低くなっています。

また、仮に上記の写真のような状態になっても、微量であれば猫トイレの回転に合わせてウェットティッシュなどで簡単に拭き取れます。 少し量が多い場合でも、回転体全体を簡単に外すことができるので、外して清掃することができます。

総評

自動猫トイレPetSnowyは、かなり本気で作られている製品だと感じました。 筐体のサイズをここまで大型にすることは、開発側でもきっと葛藤があったと思いますが、猫砂やニオイの飛散を抑えつつ、猫がちゃんと快適にトイレできるようにすると、これ以上コンパクトにすることは難しいのではないでしょうか。相当考え抜かれた結果なのではないかと思います。

PetSnowyに切り替えて約1ヶ月強が経過しましたが、我が家の猫にとってPetSnowyはとても快適なトイレらしく、以前のトイレで用を足すことはほぼなくなりました。猫Aが気難しいがために、こまめな清掃は必要ではあるものの、以前の猫トイレとは比較にならないほど少ない労力で、粗相されない生活を送れるようになりました。

我が家の猫Aのような神経質な猫に対しては、自動猫トイレの利用が非常に効果的な可能性があると思います。 ただし、我が家の場合は、猫側が自動猫トイレに慣れることと、猫に合わせて対策することの両方が必要で、安定して猫が粗相しなくなるようになるまで、試行錯誤しつつ1ヶ月近く掛かりました。導入直後は「やっぱり自動猫トイレでも粗相を抑えるのは無理かなぁ...」と諦めかけた瞬間もありましたので、粗相対策が目的である場合は、即効性を期待するのではなく、気長に取り組んだ方がよいかと思います。

PetSnowyについて未知数なのは耐久性です。 まだ1ヶ月ほどしか使っていませんので、経年劣化でどのようなことが起こるのかは分かりません。 また、ウチの猫Aは高齢なので、ここから足腰が弱ったりボケてくるとどうなるのか...という点も分かりません。 これらについてはまた何年か使ってから追記しようかなと思います。